|

現在精力的に研究されている物質群のひとつに,単分子磁石と呼ばれるものがあります. これらは分子一つがあたかも磁石(強磁性体)であるかのような履歴現象を示すことから, 最小の磁気記録媒体,究極の磁気記録媒体などとも呼ばれます. ただ,現実には室温付近で情報を保持できるような単分子磁石は現時点で作られておらず,またその効率的な 読み出し/書き込み法も存在しないことから,今のところ絵に描いた餅でしかありませんが. ではその単分子磁石がどのようなものかということですが,ここでひとつ注意していただきたいのは 単分子=0次元では強磁性というもの自体が存在し得ない,ということです. 一般に,次元が下がると系は相転移を起こしにくくなります.これは,例えばある相の中にサイズが r程度であるような別な相が揺らぎによって生じることを考えると定性的に理解できます. 3次元では,この新たに生じた相ともともとの相との相境界はr2のオーダーの大きさとなります. これに対し2次元系ではr1,1次元系ではr0のオーダーが相境界のサイズとなり, (当然のことながら)次元性の低下とともに小さくなっていきます.このため,低次元な系ほど 相境界の存在によるエネルギーの上昇がエントロピー項による揺らぎの効果を打ち消しにくくなり, 揺らぎによって容易に相転移が破壊されてしまうわけです. 実際,2次元スピン系では異方性のないHeisenbergスピン系では相転移が存在せず,1次元系では異方性の強い Isingスピン系ですら絶対零度まで相転移を起こさないことが示されています. ただし,2次元XYなどのスピン系でもKosterlitz-Thouless転移と呼ばれる2次相転移は起こし,渦状の スピン配列が正負対になったような状態が実現する.

従って,単分子"磁石"と呼んでいるとはいえ,強磁性体,ということはあり得ません.

ではどのようにして履歴現象が生じているのかといえば,これは十分長い緩和時間を持つ過渡的な

状態を利用しています.つまり,分子一つだと平衡状態では必ずスピンの向きはランダムとなりますが,

磁場でスピンの向きをそろえてからこのランダムな状態に落ち込むまでの時間が非常に長い(例えば

数年など)場合には,通常の測定時間内ではスピンの向きが固定されていると見なせますので,

あたかも強磁性体のように情報を記録しておくことが可能になるわけです.

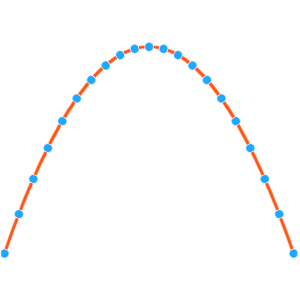

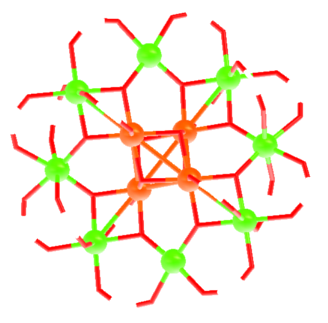

となります.つまり,+z軸方向に磁化された1軸異方性の分子は,(熱緩和機構においては) |D|⋅Sz2というポテンシャルの山を越えなければスピンの向きを変える ことができません.ここからわかるように,単分子磁石という緩和に時間のかかる分子を作ろうと 思ったら,Dが大きな負の値を持ち,かつスピンの大きな分子を作ればよい,ということになります.  ある1軸性のS=10分子の準位の模式図.スピンは上,もしくは下を向いているのが安定で両者の間には ポテンシャル障壁が存在するため,低温において磁場を印加して上向きにそろえると,なかなか下には 反転せず磁化方向を記憶することができる. Dが大きな負の値を持ちスピンが大きい分子は今ではそれなりの数が知られていますが,それらの 中でも精力的に研究されている系の一つがMn12クラスターを呼ばれる一群の物質です. そもそもこの物質は単分子磁石,というものが注目されるきっかけとなった物質[1]で,酸素と Mn4+(S=3/2)からなるキュバン型構造を中心とし,周囲を8つのMn3+ (S=2)が取り囲んだ円盤状構造をしています.  Mn12クラスターの基本骨格.炭素および酸素原子はcapped sticksで,Mn原子は球で表わして ある. 中心の4つのMnのスピンと周囲の8つのMnのスピンは反強磁性的に結びついており,分子内相互作用に比べ 温度の十分低い低温域では,S=8*2-4*3/2=10の大きなモーメントをもつ分子として振舞います. ただし,個々の原子間の相互作用の強さや符号に関しては未だ議論が分かれており,決着はついて いなかったのではないかと思います.

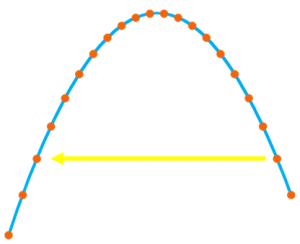

これらの物質に低温で磁場を印加して磁化過程を測定すると,例えば

こちらの文献[2]にあるように,

明確なヒステリシスループを描きます.これは基本的には上述の通り低温ではポテンシャル障壁を乗り

越えるのに時間がかかるようになり,それに伴いスピンの向きが磁場を切った後も長時間保持される,

ということで理解できます. ただし,選択則なども絡んでくるため,すべての状態間でのトンネリングが許可されるわけではありません.

さらに,この緩和過程を詳細に調べると,トンネリングであるにもかかわらずその緩和時間は 温度に依存しており,熱励起状態からのトンネリングであることも分かっています.[文献2他] また,希土類からなる単分子磁石ではそのスピン反転に核スピンが大きくかかわっている ことが明らかになる[3]など,かつては「もう全てわかった」とまで思われていた単分子での スピンの挙動においても,まだまだ新たな発見が続いています.

[1] R. Sessoli et al., Nature, 365 (1993) 141 |