|

有機伝導体には,通常の無機伝導体と比較した場合にいくつかの長所と短所が存在します.それらについて,簡単に紹介します.

・バンド幅が狭い(強相関系)有機導体では,分子間での軌道の重なりが小さいためにトランスファー積分(t)が小さくなり,バンド幅は通常1eV以下程度しかありません.典型的にはカラム方向(分子面同士を重ねた,一番伝導性の良い方向)のトランスファー積分で0.1-0.3eV程度,他の方向だとこの半分から数分の一程度となることが多いと思います.一方,分子内での電子間反発(オンサイトクーロン,U)もほぼ同じオーダーの値を持ち,BEDT-TTFなどのTTF系分子でおよそ0.5-1eV程度になります.この電子を移動させようとするtと局在させようとするUとが互いに競合することにより,有機導体においては伝導電子間の相互作用が非常に強い,いわゆる強相関系となっています.例えば各サイトに1電子のキャリアが存在する場合(無機物などではアルカリ金属などがこれに相当します),ある電子が隣のサイトに移動すると,電子の非局在化によってtだけエネルギーを得しますが,一方同じサイトに電子が二つ存在することになりUだけの損も生じます.アルカリ金属などではt≫Uであり金属となるわけですが,有機導体は通常U>tであり電子は電子間反発により動けず絶縁化します.

このような,単純なバンド計算では金属となるはずが電子間反発のために絶縁化しているものはMott絶縁体と呼ばれますが,有機導体系ではドナー分子とアニオンが1:1の時はほぼ確実にMott絶縁体となり(もちろん,きれいな導電性カラムを作っていなければそれ以前の問題で単なる絶縁体ですが),2:1などの系でも低温でドナー分子が二量体を作り,実質的に1サイト(=ドナーの二量体)に1電子となりMott絶縁体となることがしばしば見受けられます.

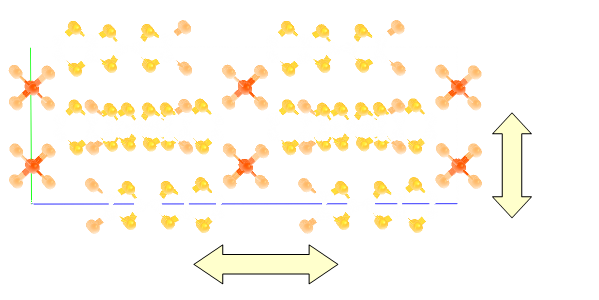

・擬低次元物質TTF系ドナーは,分子面同士のスタックが一番軌道の重なりが大きく(ドナーカラム方向),続いてサイド方向の重なりが強くなります.そして分子長軸方向では分子間の重なりがほとんど存在せず,またしばしばこの長軸方向に隣接するのはアニオン分子の層であるため,ますます長軸方向への電子の移動は阻害されます. このため,カラム方向のみ導電性が大きければ擬1次元系に,横方向へも移動が可能なら擬2次元系になり,3次元系となる系はほとんど知られていません(ただし,ごく一部の系では存在する). 低次元の伝導体,特に1次元系においては低次元不安定性(パイエルス不安定性)が存在するわけですが,有機導体においてはそのような低次元物性は頻出しており,低次元系の物性を調べる上で非常に適した系となります.

・圧力による物性制御が容易分子性導体においては,隣のサイトとの間は弱い分子間力によって結ばれているため,分子間隔がかなり広い状況となっています.このため,ほんの少しの圧力をかけるだけでサイト間の距離が縮み,トランスファー積分tの値が大きく変化することとなるのです.また,圧力による縮みは元々分子間の距離が広かった方向で顕著となり,比較的緩く詰まっているカラム横方向での縮みが大きくなる場合など,様々な変化を見せます. そのため,tに比べUが大きいためにMott絶縁体となっていた系が少しの圧力印可で金属へと転移したり,伝導カラム間での軌道の重なりが増えて次元性が向上したり(擬1次元→擬2次元),といった変化を起こすことが容易です.例えば無機結晶で圧力印可による影響を見ようと思うとダイヤモンドアンビルセルを用いて数十GPaなどをかける必要があることが多々ありますが,有機導体などでは1GPa以下の領域で非常に大きな物性変化を起こすこともよく見受けられますし,1以下気圧程度の非常に微弱な圧力印可で超伝導転移を示す系すら知られています.また単に静水圧をかけるだけではなく,エポキシ樹脂など結晶とほぼ同じ程度の弾性を持つ物質中に埋め込んだ後,一方向からのみ圧縮することで異方的な分子間距離の変化を引き起こす,といった実験も行われており,次元性とカラム内のtを独立に変化させての物性測定も可能です.

・化学修飾が可能これはまさに有機分子である最大の利点とも言えますが,様々な置換基を用いることで分子配置に影響を与えたり,光学特性や磁気特性を持つ置換基を付加することで複合物性を出す,置換基のサイズを少しずつ変化させることで系統的な実験を行う,などの研究を行うことができることもあります.後に述べますが,実際にはわずかな分子構造の変化でも結晶構造が大きく変わることが多く,望んだ結晶構造にはならないことが多々あるため,そうそううまくはいきません.

・きれいな結晶ができるこれは結晶を構成する分子がかなり大きい事に由来します.通常の無機物,特に酸化物などでは原子一つ分の欠損や付加が起こりやすく,そういった微量の不純物が細かな物性,特に量子的な側面に影響を与える例が数多く知られています.これに対し,有機導体においては構成分子が大きくまた分子の形状も分子ごとにかなり異なるため,欠損や付加,置換などがかなり起こりにくくなります.そのため,各種量子現象がきれいに発現しやすく,そういった研究を行う上で適した系になっていると言えます.

・結晶構造の制御が困難すでに少し書きましたが,分子性導体では結晶中での分子間の相互作用は非常に弱い分子間力などに由来しており,そのため少しの条件の違いで容易に違う結晶構造となってしまいます.例えば結晶の作成温度,溶質分子の濃度,溶媒の種類などにより異なる結晶が析出することはよくある話で,それどころか同じ容器内で電解成長を行っていても同じ電極上に3種類以上の結晶が析出する,などと言うことも起こっています.他にも夏と冬でできる結晶が違う,同じドナー-アクセプタの組み合わせで結晶構造が6種類以上ある,などからもわかる通り,結晶構造を決める因子はかなり多数で,しかもそれらの間にはっきりとした優劣が付くほどのエネルギー差がありません. このため,あらかじめ結晶構造を設計して物質を組み合わせる,ということが非常に難しく,出たとこ勝負で出てきた結晶構造から考える,という事になってしまいます. 結晶構造まで設計しての分子設計ができれば研究は劇的に進むのですが,それはなかなか困難な状況です.

・置換/ドープが困難これはきれいな結晶ができることの裏返しでもあるのですが,無機結晶で頻繁に行われ物性制御・発現の大きな手段となっている置換やドープがほぼ不可能です.きれいな結晶ができると言うことは形の違う分子や価数の異なる分子を取り込みにくい事を意味しています.このため,ちょっと価数の違う分子を混ぜてドープ,ということを試みようとしても,それぞれ別個の結晶に分かれて析出したりと,なかなかそのような置換/ドープが困難となっています.

・大きな結晶が作りにくい無機物においては,フローティングゾーンなどで大きな結晶を作ることが可能です(不可能なものも多々ありますが).これに対し,有機導体は電解などによりある種準安定な結晶を無理に作り出しているため,再結晶や溶融を行うと全く違う結晶となったり分解してしまうことがほとんどです.このため,通常の電解で長さ0.1-1mm程度(他の二辺は同程度から数十分の一),条件をきっちり詰め,ある程度結晶性の良い系を使ってもせいぜい1cm前後の結晶を得るのが限界です(極希に非常に巨大な単結晶を作ることのできる系がありますが,例外です).そのため大多数の研究者は0.1-0.5mm程度の長さのところに4端子やら6端子やらをつけて輸送特性を測定したり,100個ぐらいの結晶を顕微鏡をのぞき込みながら向きをそろえて貼り付け磁性を測定したり,と,なかなか苦労しながら研究を行っています. また多量のサンプルを用意することも多くの場合困難であり,非常に多量のサンプルや巨大な単結晶を必要とする実験には不向きです. |