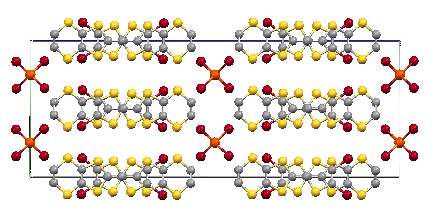

(DBrEDT)2MBr4

|

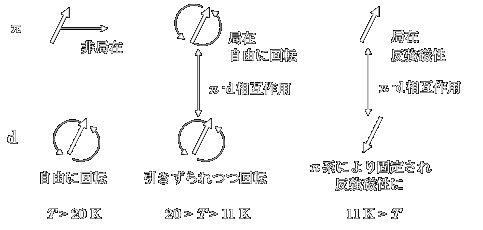

ドナー分子にハロゲン原子を導入することでハロゲンやシアノ基を持つアニオンとの距離を著しく 縮められるという今久保さんの研究[1]を見て以来,ハロゲン化ドナーの可能性を信じて いくつもの錯体を作っておりました.その成果というべきものが大きな負の磁気抵抗を 示す系(DBrEDT)2MBr4[2]です. この結晶は下図に示すような結晶構造をとっており,ドナー分子からなる2次元伝導層(ただし ドナー分子の重なりはかなり1次元性が強いので,電子的には擬1次元に近い)と,アニオン分子 のシートが交互に積層した典型的な構造です.アニオン分子はFeBr4-か GaBr4-で,Feの場合はアニオンはS=5/2,Gaの場合はS=0です.  *図はドナー2次元シートを積層方向(主要な伝導方向)から眺めたもの. 画面縦方向がb,横方向がc,画面に垂直な積層方向がa軸.

この物質ではアニオン-アニオン間はかなり離れており(Br-Br間で4.00 Å,van der

Waals半径の和3.7 Åより長い),Fe塩での磁性アニオン間の直接の相互作用は

かなり弱いと考えられます.これまで榎研で調べられた物質からいけば,反強磁性温度は

2 Kあたりか,もしくはSQUIDでは見えないほど低温であるはずです.  *磁化率の温度依存 d-d間が離れているのに転移温度が高いということはπ系を通した相互作用が働いている のではないかと推測できます.そこでπ系の硫黄原子とd系のBr原子との距離を見てやると 3.68 Åとvan der Waals距離の和3.80 Åより明らかに短い,かなり近い接触が 存在していることがわかります. d系にこれだけ高い温度で秩序化をもたらすほど相互作用が強いのなら,逆にπ系の挙動にも d系が影響を与えているはずです.そこで電気抵抗の温度依存性を測定すると,下図のようになりました.  *電気抵抗率の温度依存性.グラフ中の数字は測定時に印加している圧力(kbar)を表わす. 見やすいように各圧力で縦軸は少しずつシフトしてある. 常圧で20 kbarあたりで絶縁化,その後11 Kに異常が存在……するのですが,この図では少しわかりにくくなっています. 縦軸が対数でなければ異常が見やすいんですが、そうすると表示できる温度範囲も狭くなって しまうのでまあしょうがないと言えばしょうがないのですが. そこで,見やすいように微分をとったものがこれになります.  *電気抵抗率の温度依存性の微分プロット. 縦軸は(活性化型の半導体の場合は)活性化エネルギーに相当する値となり, 通常金属-絶縁体転移点などの転移温度でピークを持つ. こちらも見やすいように各圧力で縦軸は少しずつシフトしてある. このプロットを見ると,絶縁化に対応するピークが常圧で20 K付近にあり,さらにNéel温度 にもう一つピークがあるのがわかります.これは,Néel温度以下で抵抗に余分な増加が 存在することを示しており,スピン以外は完全に同系のGa塩では存在しないピークです. 反強磁性のスピンがいることにより余分な抵抗増加があるということは,逆に言えばスピンの 効果が利かなくなる,つまり完全に全スピンが揃ってしまうような強い磁場をかければ,この 抵抗の増加が消失する,つまり磁場で抵抗が減少することを示唆しています. というわけでNéel温度以下で磁気抵抗効果を測定すると,  *磁気抵抗効果.上はGa塩,下はFe塩. とこのように,Ga塩では単調かつわずかに抵抗が増大するだけなのに対し,Fe塩では磁場の増大とともに 抵抗が急速に減少,(磁化過程でのスピンフロップに相当する)およそ5.5 Tでいったん異常を 示したあと,さらに抵抗が減少していく挙動を示しています. このように,dの挙動がπ系に反映されている,つまり両者の間に強い相互作用が存在することが 確実となるわけです.

では,なぜこのような挙動を示すのか?

それを調べるためには,まず低温でπ系がどのような基底状態となっているのかを知る必要が

あります.これを直接知るのはなかなか難しいのですが,同型のGa塩と同じであると仮定すると

(必ず同じとなるわけではありませんが,結晶構造と価数が完全に同じため,一致することが

多いことが知られています),ESRである程度のあたりをつけることができます.

絶縁化した状態がCDWなら,X線で見つけることが可能です(電荷に粗密ができるため).

SDWならば,絶縁化とほぼ同時にπ系のスピンはsingletになりESRに引っ掛からなくなります.

電荷秩序状態ならば,電荷は止まるもののスピンの自由度は生き残りますから,絶縁化状態でも

ESRのシグナルは見えてきます.Fe塩のπ系のシグナルはd電子のシグナルと完全に一体化

してしまっているため観測できないのですが,Ga塩なら観測可能です.

この基底状態を元に,低温でのスピンの秩序化と磁気抵抗のメカニズムを簡単に記述してみます.

まず鉄塩では,20 Kあたりで絶縁化し,π系の局在スピンが発生します.これ以上の温度では

伝導電子の非局在化によりd系に加わる実効的な相互作用が小さかったのに対し,この温度以下では

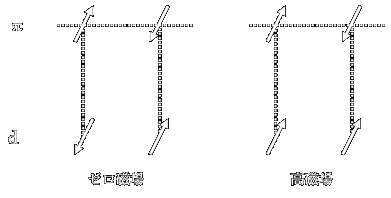

局在化したπ系との間に強い相互作用が生じます.  その低温での反強磁性秩序状態における磁気抵抗効果ですが,以下のように捉えることができます. まず,ゼロ磁場(低磁場)領域では,π系によって固定されたd電子は,π-d相互作用を通して 逆にπ電子側にとっては周期的なポテンシャル(ただしπ電子のスピンの向きによって ポテンシャルの正負は逆転)として感じられます. このd電子の作る磁気的ポテンシャルの周期は当然ながらその原因となったπ電子の反強磁性 の周期と一致しています.そのため,このd電子によるポテンシャルはπ電子の反強磁性相を 固定する向きに働く,つまり反強磁性相を安定化させるように働くわけです. ここに高磁場を印加すると,スピンの大きなd電子のスピンはすぐに揃ってしまいます. するとπ電子にとっては周期的だったポテンシャルが均一なポテンシャルになりますから, 「周期的な反強磁性相の安定化=絶縁相の安定化」に寄与していたポテンシャルが取り除かれ, 若干絶縁相が不安定化(=金属相に少し近づく)わけです.

つまり,磁場によって抵抗が減るというよりは,磁場がかかる前に余分に増加していた抵抗が

dのスピンの影響が減るに従って取り除かれる,という形です.

[1] T. Imakubo et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1995, 1667. |